ラドンとソマチットの関係性に関する仮説と観察的知見

【1】仮説の前提:ラドンと生体への影響

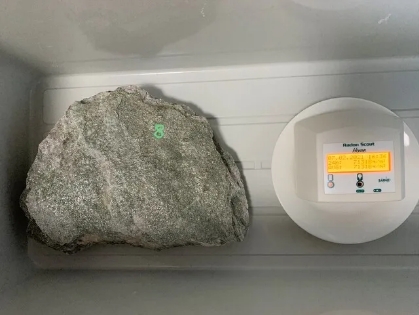

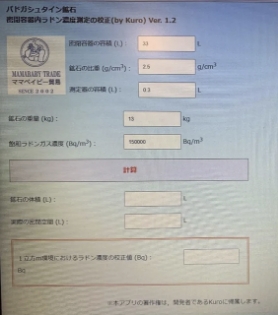

ラドンは、ウラン鉱から自然発生する放射性希ガスであり、主にα線を放出することが知られています。

この微弱な放射線が人体に与える影響としては、「ホルミシス効果」と呼ばれる現象が提唱されています。これは、少量のストレス(放射線刺激)が逆に生体防御機能を活性化させるという考え方で、以下のような作用が報告されています。

- 抗酸化酵素(SODなど)の活性化

- DNA修復系の誘導

- 炎症反応の調整

- 自律神経系・免疫系の安定化

【2】ソマチットの仮説的特性とラドンの相互作用説

「ソマチット」という極微小粒子は、生命の根幹を支える“未知の情報伝達構造体”であるという説があります。

この粒子に対して、ラドンのような微弱放射線が共鳴・刺激を与えることで、以下のような活性化が起こると仮定されています。

想定される相互作用(自然療法・代替医学の主張)

| ラドン(α線)からの刺激 | ソマチット側の反応と されるもの |

|---|---|

| ミトコンドリア周辺の 活性化 | 細胞エネルギー代謝の補助 |

| 電子密度の微細な変化 | ソマチットの構造的移行・ 活動化 |

| 軽微な酸化刺激 | 修復プロセスの引き金となる 情報伝達 |

| 生体の微弱電場への共振 | 波動的な「場」の 再編成への介入 |

これらの主張はすべて仮説段階であり、現代の実験系生物学では再現性が取られていないため、確立された理論ではありません。

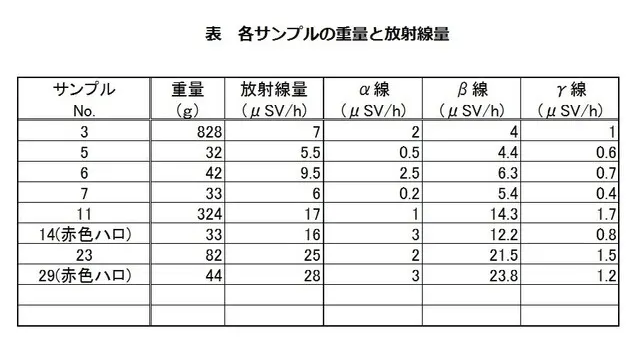

【3】現場で語られてきた観察例(臨床観察・代替療法の記録)

多くは正式な査読論文ではなく、臨床観察・報告ベースにとどまりますが、以下のような事例が共有されています。

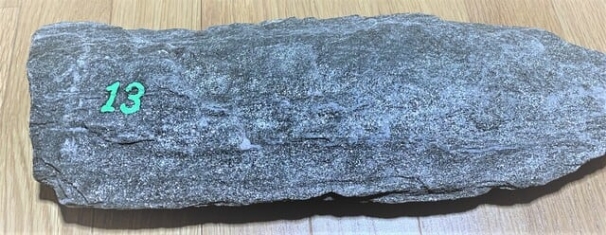

- ラドン温泉に入浴後、血液観察で“ソマチットの動き”が活発になったとする報告(暗視野顕微鏡使用)

鉱石の近くに置いた水中のソマチット様粒子が分裂や回転を始めた という観察- ラドン吸入療法を受けた後の末梢血中の“未知の粒子の数”が増加していたという事例(ただし因果関係不明)

これらは信憑性が担保されているわけではなく、観察者の主観や装置の限界も含むため、科学的には厳密とは言えません。

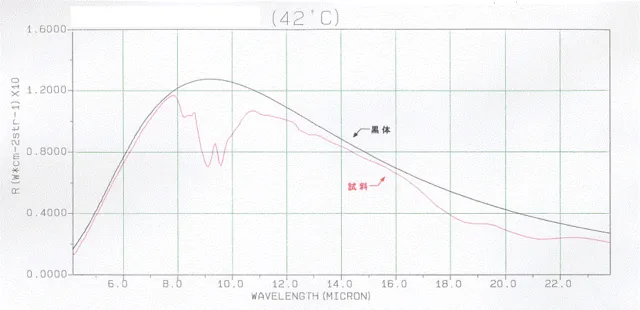

【4】電磁場・微弱放射線とソマチットの「場」の仮説

- ソマチットを“粒”ではなく、“振動場”や“情報場”として捉える仮説では、

- ラドンが発する微細な放射線や熱エネルギーが「生体場」に作用し、

- ソマチットがその場の変化に応答するセンサー的役割を持っているという考えが存在します。

このモデルでは、ソマチットは「細胞・臓器の非物質的ネットワーク」のノードであり、放射線などの微細エネルギーはそれらを再配列・再調整する外部刺激として作用するというものです。

→ つまり、「ラドン=刺激」「ソマチット=応答体」として、生体が外部環境に柔軟に反応するメカニズムの一部を担っているとする図式です。

【5】限界と未解明の部分

| 項目 | 解明されていること | 解明されていないこと |

|---|---|---|

| ラドンの生理作用 | 一部ホルミシス効果は観察されている | 長期的影響・個人差の解明は不十分 |

| ソマチットの存在 | 暗視野観察での報告多数(非再現性) | 本質・正体・生理的意義は不明 |

| 両者の相互作用 | 自然療法・代替現場では観察報告多数 | 学術的なメカニズムの裏付けはない |

| 科学的 認知 | 現医学では否定されている | ただし研究対象としての余地はある |

結論:ラドンとソマチットの関係性は“生体場”という視点で研究の余地あり

現代の分子生物学・放射線医学の枠内では、ソマチットとラドンの直接的な関係性は証明されていません。

しかしながら、「微細放射線刺激が生体の場や未知の粒子構造に影響を与える可能性」という視点は、量子生物学や場の医学、エピジェネティクスとの接点において、今後の研究の余地として注目されつつあるテーマです。